"SCÈNE DE GENRES" ARNAUD ADAMI: Paris

Current exhibition

Press release

Il en va, chez Arnaud Adami, d’une dimension tactile du regard. La peinture apparaît comme un moyen privilégié d’établir un lien entre l’oeil et la matière et ainsi d’approcher de manière sensible, par des qualités matérielles et plastiques spécifiques, des personnes marquées par la précarité et la marginalité. En d’autres termes, s’intéresser aux matières picturales c’est traduire la réalité concrète des corps qui réalisent ces métiers. La surface plane de la peinture constitue dès lors un lieu de rencontre.

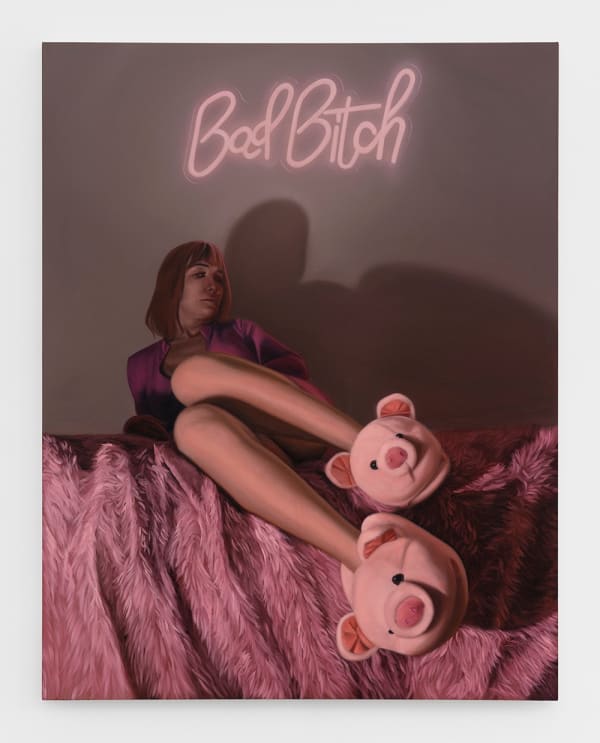

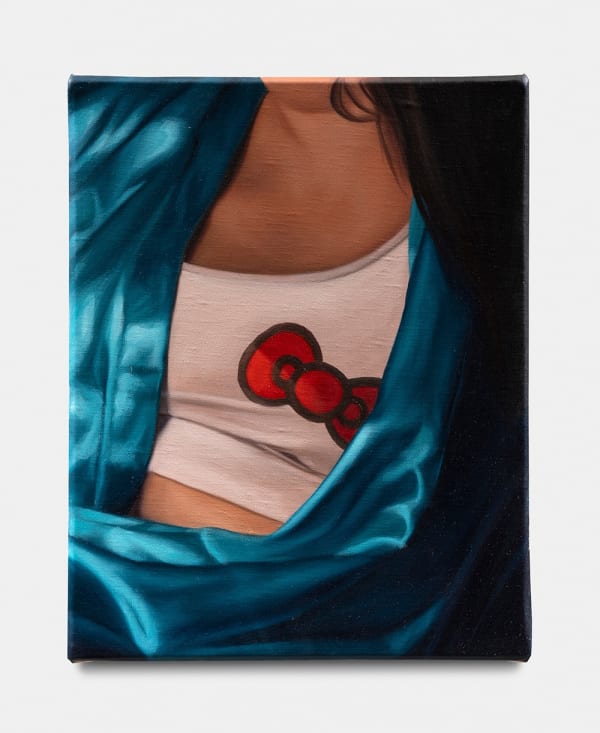

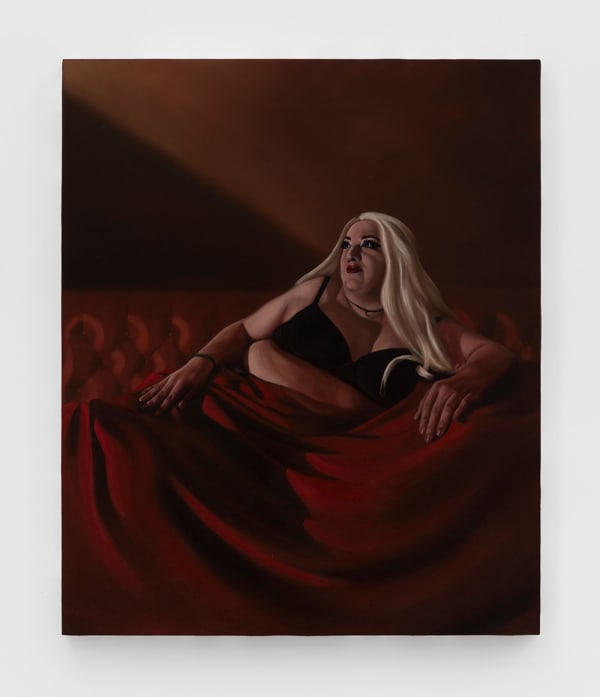

La série de peintures présentée à “Scène de genres”, met en lumière le paradoxe des corps des travailleuses du sexe, à la fois visibles et invisibles, exposées et dissimulées. D’un côté, la perspective centrale et l’éclairage théâtral, presque ribéresque, les mettent en valeur ; de l’autre, le personnage féminin est toujours absorbé dans sa rêverie ou son activité (étreindre une peluche, se maquiller, prendre ses pieds en photo). Cette alliance de l’intime et du spectaculaire constitue un enjeu proprement pictural : le geste de retoucher une peinture, c’est-à-dire d’ouvrir le travail pictural à une correction sans fin, l’oeil et la main presque collés aux derniers détails, induit une proximité tactile à la peinture tout en cherchant à lui donner de l’effet. Gilles Deleuze nomme cette qualité l’haptique, c’est-à-dire la sensation du toucher qui passe par la vue. Cette notion de retouche est également présente dans un texte de Luce Irigaray - “Je veux rester nocturne, et retoucher en toi ma nuit”. Dans Ce sexe qui n’en est pas un, Luce Irigaray analyse le désir féminin dans la manière qu’il a d’être diffus, non pas centré en un objet mais fluctuant sans cesse sur des surfaces qui n’arrêtent pas, qui se modèlent toujours : “Tu me touches toute en même temps”. Une continuité des sensations, où les matières se touchent elles-mêmes sans césure nette constitue pour la philosophe féministe une manière de voir les femmes en tant ce qu’elles sont réellement, c’est-à-dire non pas des objets de désir mais des sujets qui apprennent à voir “Touche-toi, touche-moi, tu vas “voir””.

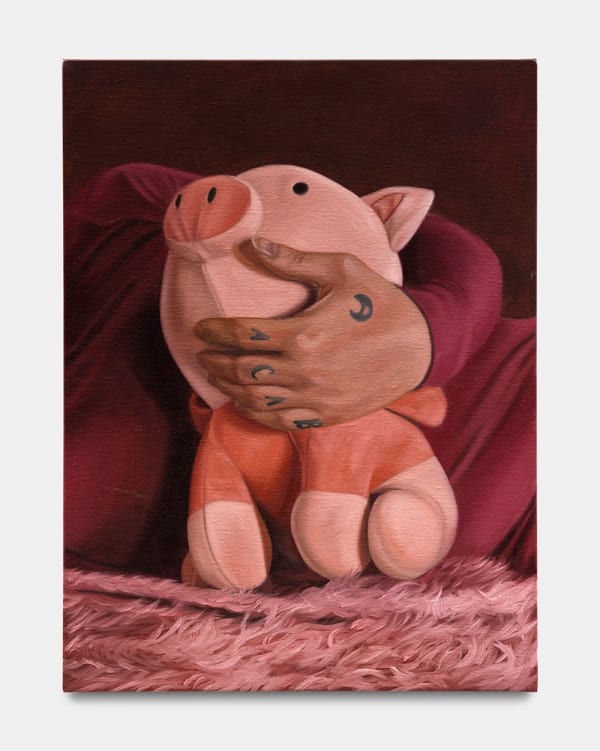

Les différentes matières convoquées dans les peintures d’Arnaud Adami, à commencer par celles qui enveloppent l’environnement intime des TDS - le latex, la peluche, le satin, le drap, le néon “Bad Bitch” ou un bouquet de plumes porté par des pieds comme un petit nid - caressent le regard. Pourtant, il est moins question ici d’érotisme que de tendresse. La sensation de réconfort et de protection de la peluche rose cochon contraste avec la main tatouée “ACAB” (“All Cops Are Bastards”) qui la serre fermement. Deux mondes s’étreignent : celui de la tendresse enfantine et celui de la révolte, de la violence sociale. Cette image parle donc autant de vulnérabilité que de résistance, dans la réalité sociale de ces métiers mais aussi dans les matières portées par ses protagonistes. Les bottes en latex, le bouquet de plumes et le peignoir de satin se portent avec le corps et ont un poids, même infime.

La question des qualités tactiles de la peinture comprend ainsi en elle un autre enjeu, celui de l’incarnation. Retranscrire en peinture une matière, un objet, une peau et la manière dont la lumière et l’atmosphère glissent sur les surfaces, c’est aussi se poser la question de comment la peinture peut être incarnée, c’est-à-dire autant habitée par le corps qu’elle représente que celui qui la représente. Les gestes et les textures du métier représenté renvoient aux gestes et aux textures du peintre, à l’image de Paolina qui applique son maquillage de drag queen sur son visage comme sur une peau-tableau. A la différence des “scènes de genre” classiques qui désignent au XVIIe siècle une peinture marquée par le misérabilisme et la morale, la “scène de genres” d’Arnaud Adami opère une inversion, puisque la dignité des personnes ne se fait pas malgré leur statut social mais à travers lui. L’intimité qui les entoure ne tombe donc pas dans le voyeurisme et n’abolit pas non plus la distance respectueuse avec le spectateur. Dans la peinture hyperréaliste, cette distance n’est pas qu’un besoin optique : elle conditionne le recul nécessaire pour toucher le réel du doigt.

Elora Weill-Engerer

Installation Views

Works

-

Arnaud Adami, Bad Bitch II, 2025

Arnaud Adami, Bad Bitch II, 2025 -

Arnaud Adami, Bottes I, 2025

Arnaud Adami, Bottes I, 2025 -

Arnaud Adami, Bottes II, 2025

Arnaud Adami, Bottes II, 2025 -

Arnaud Adami, Douceur Sucrée, 2025

Arnaud Adami, Douceur Sucrée, 2025 -

Arnaud Adami, Hello Kitty, 2025

Arnaud Adami, Hello Kitty, 2025 -

Arnaud Adami, Icy II, 2025

Arnaud Adami, Icy II, 2025 -

Arnaud Adami, Nid de Plumes, 2025

Arnaud Adami, Nid de Plumes, 2025 -

Arnaud Adami, Nuage, 2025

Arnaud Adami, Nuage, 2025 -

Arnaud Adami, Paulina I, 2025

Arnaud Adami, Paulina I, 2025 -

Arnaud Adami, Paulina II, 2025

Arnaud Adami, Paulina II, 2025 -

Arnaud Adami, Petit Cochon, 2025

Arnaud Adami, Petit Cochon, 2025 -

Arnaud Adami, Retable I, 2025

Arnaud Adami, Retable I, 2025